《玩Pokémon又一定係廢青。》

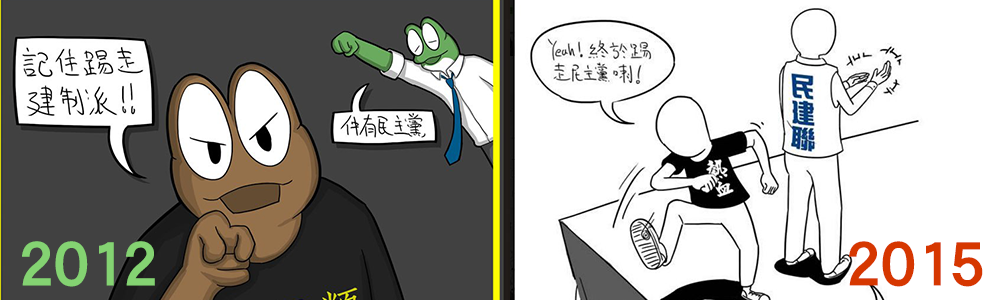

果然,話說回頭,後方有個中年人即說:「成班戇鳩鳩,電話唔係咁用架!有書唔讀,著住套校服都篤篤篤,影衰曬,不鳩知所謂,香港靠你班柒頭就死得啦!」我不明白為甚麼穿著校服不能玩Pokémon Go,亦不明白玩遊戲有多「柒頭」,我反覺得這遊戲竟然拉近了人與人之間的距離,亦令許多只懂窩在家中的人走上街頭,這現象也很難說是一面倒的差。反而,我極討厭許多中年人一味不願意去理解年青人到底在想甚麼、做甚麼,片面覺得自己所想的事情一定是對、年青人所想的一切都是錯的。無論是家庭、工作、社會,甚至是政治上,一言不合者一定是「廢青」、想作反。如這中年人所說「電話唔係咁用架!」想當年Whatsapp初現時,他們亦臭罵過「電話係用嚟打唔係用嚟篤架!」結果,他們最後都一樣成了手機成癮者,於朋友之間瘋傳那些「吃士多啤梨會中毒死」的Content Farm文章。

Read More